本刊介绍:

《经济技术协作信息》杂志是由黑龙江省经济技术联合发展总公司主管、主办的经济、技术综合类期刊。

《经济技术协作信息》创刊20年来,杂志突出指导性、新闻性、启迪性、实用性、知识性,融理论性、知 识性和实践性于一体,通过30多个有针对性的栏目,为工商企业界、财政金融界、教育界及社会各界的广大读者提供高层次、全方位、多侧面的经济、技术信息,为他们的预测、决策和运作做好服务工作。同时,为他们对工作中经验与成果的总结交流提供了一个有效的平台。

指导单位:辽宁省人民政府经济技术协作办公室

吉林省人民政府经济技术协作办公室

内蒙古自治区发展和改革委员会。

投稿方式:

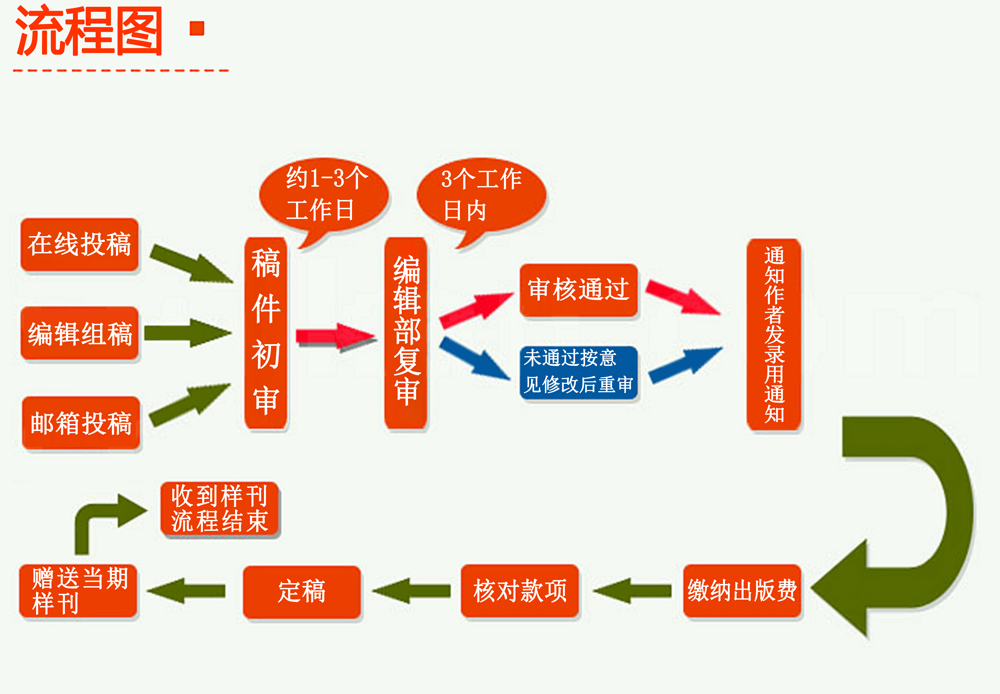

《经济技术协作信息》投稿邮箱:jjjsxzxx@163.com,作者可选择在线投稿或者邮箱投稿到编辑部。来稿 不退,请作者自留稿底,请勿一稿多投!来稿请作者填写电话、通讯地址、邮编等联系方式!

通知:敬请各位作者注意,本刊诚征优秀学术稿件。凡是投稿本站正在审核期的文章,请勿一稿多投。审稿期限一般三个工作日,作者可以随时在本站稿件查询系统中输入文章编号,查询稿件审核 情况。

- 文章编号:

特此声明

(1)来稿请注明作者姓名、工作单位、省份、邮编、E-mail以及联系电话等。所投稿件应能反应该学术领域的最新发展水平。论点明 确,论据充分,数据可靠,条理清晰,文字简明。论文必须以word文件格式发送到本刊。

(2)本刊收到稿件以后,1-3个工作日内把本刊对稿件的审核意见通知给作者。如稿件录用,一般3个月左右可刊发出版,具体刊期咨 询相关编辑。

(3)请作者严格遵守《中华人民共和国著作权法》,所投稿件保证文章版权的独立性、科学性、实用性、无抄袭。署名排序无争议,作 者文责自负。

(4)凡在本刊发表的文章,本刊有权对所投文稿进行删改,如作者不同意删改,请在投稿时注明。凡录用文章,本刊有权编入数据 库。切忌一稿多投,三个月内未收到我刊回复的,作者即可自行处理。均不退稿,请自留底稿。

“责任,忠诚,激情,超越”,是我们的社训。

当今世界上,国际间的竞争,归根结底是科学技术的竞争,是人才的竞争,是一个国家全民的科学和人文素养的 竞争。科学技术是第一生产力,是先进生产力的集中体现和主要标志,而科学素养和人文素养乃是公民素质的重要组成部分。大力发展科学技术,着力提高公民素质,对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社 会,具有十分重要的意义。从这个意义上说,《经济技术协作信息》使命光荣,责任重大,任重而道远。让我们共同努力。

我们《经济技术协作信息》全体工作人员,真诚期待着您的参与,热忱欢迎您的来稿、征订。

当前位置:首页 > 期刊简介

本刊介绍:

《经济技术协作信息》杂志是由黑龙江省经济技术联合发展总公司主管、主办的经济、技术综合类期刊。

《经济技术协作信息》创刊20年来,杂志突出指导性、新闻性、启迪性、实用性、知识性,融理论性、知 识性和实践性于一体,通过30多个有针对性的栏目,为工商企业界、财政金融界、教育界及社会各界的广大读者提供高层次、全方位、多侧面的经济、技术信息,为他们的预测、决策和运作做好服务工作。同时,为他们对工作中经验与成果的总结交流提供了一个有效的平台。

指导单位:辽宁省人民政府经济技术协作办公室,吉林省人民政府经济技术协作办公室,

内蒙古自治区发展和改革委员会。

投稿方式:

《经济技术协作信息》投稿邮箱:jjjsxzxx@163.com,作者可选择在线投稿或者邮箱投稿到编辑部。来稿 不退,请作者自留稿底,请勿一稿多投!来稿请作者填写电话、通讯地址、邮编等联系方式!

投稿要求:

1.标题:一般不超过20个汉字(副标题除外)。

2.作者姓名、工作单位:按“作者姓名/工作单位全称,所在省城市邮政编码”格式。

3.摘要:用第三人称写法(不以“本文”、“作者”等为主语,可用“文章”),一般不超过200 字。

4.关键词:3-8个,中间用分号(;)相隔。

5.基金项目:获得基金赞助的论文应注明基金项目名称、项目课题题目、项目编号,并在圆括号内注明项目编号。

6.作者简介:作者姓名(出生年—)、性别、民族,籍贯、现供职单位全称、职称、学位、研究方向等。

7.正文:要求结构严谨,表达简明,语义确切,论点鲜明,论据充分,引用规范,数据准确。来稿以2500字~2700字为宜。来稿要保证文章版权的独 立性,如有剽窃或抄袭行为者,一切后果由作者本人负责。

8.参考文献:按在正文中出现的先后次序标注于文后;并用数字加方括号表示,如[1]、[2]、…,以与正文中的指示序号格式一致。每一参考文 献条目的最后均以“.”结束。

9.凡在本刊发表文章,作者文责自负。本刊有权对所投文稿进行删改,如不同意删改,请在投稿时注明。凡录用文章,本刊有权入编数据库。切忌一 稿多投,三个月内未收到我刊回复,作者即可自行处理。均不退稿,请自留底稿。

当前位置:首页 > 编委会

赵志新 刘勤厚 刁迺莉 赵宏宇

邓红玉 王艳敏 刘晓燕 张 芳

当前位置:首页 > 投稿系统

- 文章题目:*

- 作者姓名:*

- 联系方式:*

- 联系地址:*

- QQ号码:*

- 电子邮箱:*

- 备注:

- 验证码:

*

- 上传稿件:

当前位置:首页 > 发表流程

发表流程

关于汇款方式:

一、公对公汇款

由单位下拨资金进行对公汇款,公对公汇款只支持公务卡到对公账户、公司企业银行、院校对公银行等方式汇款,如需个人对公请咨询责任编辑。

二、财务账户汇款

针对个人汇款后开取发票进行报销的作者和无法进行公对公汇款的作者设立的财务账号。

当前位置:首页 > 联系我们

联系我们

编辑主任:赵宏宇

责任编辑:邓红玉 王艳敏 刘晓燕 张晗暄 张 芳

李善祥 张淑凤 孙丽娟 赵振同 刘 倩

投稿邮箱:jjjsxzxx@163.com(请作者在邮件中填写通讯地址、电话、QQ号码、电子信箱 等联系方式!)

工作时间:上午8:30 —下午17:30(周末除外)

刊社地址:哈尔滨市中山路202号 经济技术协作信息杂志社(150001)

当前位置:首页 > 稿件查询

稿件查询

文章编号:

当前位置:首页 > 刊社新闻

快递小哥的友好场景(新春走基层)

来源:本刊杂志社 作者:admin 点击: 发布时间:2026年02月14日

每天穿行大街小巷,快递小哥和外卖骑手对城市的点滴变化感触很深。湖南长沙快递小哥黄波和外卖骑手刘新云从业多年,最近遇到了一些新鲜事。

晚上11时许,气温只有5摄氏度。刘新云掏出手机,搜索最近的爱心驿站。走进老百姓大药房长沙市万家丽路店,她先给手机充上电,然后把早已凉了的晚饭放进微波炉,“下一单前,赶紧垫垫肚子。”

去年6月以来,长沙市委社会工作部联合相关部门、连锁药店,打造“不打烊”的爱心驿站。如今,长沙市1606家爱心驿站、272个“红色之家”中,24小时营业的已有165家。

在长沙县五矿万境松雅小区门口,黄波打开“暖新长沙”小程序,登记相关信息,扫码、开门。小区里划定了专属停车位,他轻车熟路地走进楼栋,“以前送快递像‘闯关’,保安拦,门禁挡。如今,‘友好’小区越来越多,我们的工作也越来越方便。”

去年以来,围绕“小区进出友好、标识指引友好、骑手关爱友好、人际关系友好”,长沙市开展首批友好场景试点建设,目前已覆盖近千个物业小区。

长沙市芙蓉区荷花园街道,路过的黄波发现东郡社区卫生服务站门口的地砖松动且伴有积水,随即拿出手机拍照,通过“暖新长沙”小程序上传。“长沙是工作地,也是我们的家。建设好自己的家,我们应该出一份力。”黄波说。

“我们将持续拓展友好场景覆盖广度,确保户外劳动者找得着、用得上、感觉好。”长沙市委社会工作部“两企三新”党建处处长任学谦说。

信息查询中...

信息查询中...